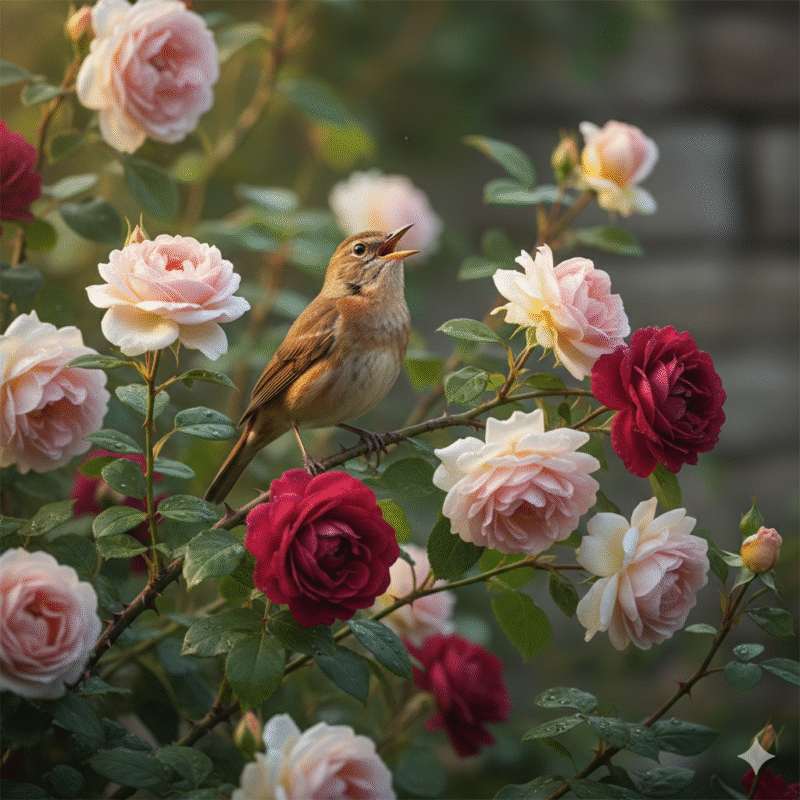

La rose d’Ispahan, joyau des jardins persans, et le rossignol, son éternel soupirant, forment un duo légendaire dans la poésie. De la Perse médiévale aux salons parnassiens du XIXe siècle français, ce couple symbolique traverse les cultures, incarnant l’amour, la beauté, et la quête spirituelle. Dans les ghazals persans, notamment ceux de Hafez, la rose (gol) et le rossignol (bolbol) tissent une danse d’amour mystique, où la fleur représente la perfection divine et l’oiseau son adorateur éperdu. En France, Leconte de Lisle, dans son poème « La Rose d’Ispahan », s’inspire de cette tradition pour célébrer la rose dans une langue parnassienne, précise et sensuelle. Cet article explore comment la rose d’Ispahan et le rossignol unissent l’Orient et l’Occident à travers la poésie.

L’Essence du Récit : Ce que les Pétales nous Content

- Une Alliance Éternelle : Comprendre pourquoi l’oiseau et la fleur sont indissociables dans l’imaginaire oriental.

- Le Sacrifice du Chant : Le symbolisme du sang versé et la métamorphose de la rose blanche en rose rouge.

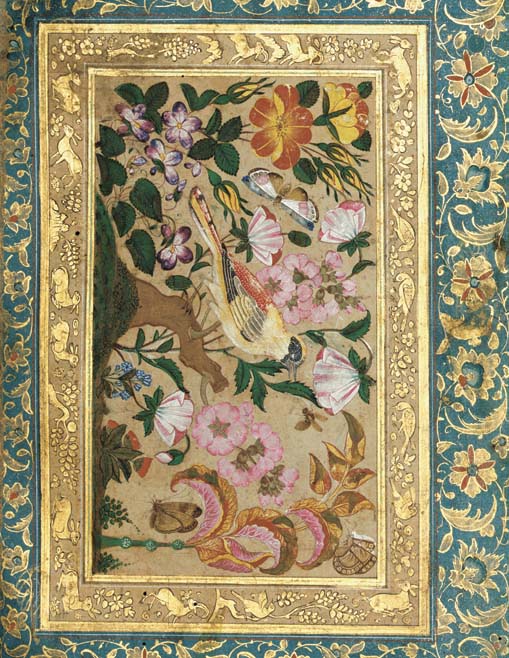

- L’Art de la Miniature : Comment les peintres de cour ont immortalisé cette tension dramatique.

- Résonances Occidentales : La migration de ce motif vers la littérature européenne romantique.

La rose et le rossignol dans la poésie persane

Dans la poésie persane, le motif du gol o bolbol (rose et rossignol) est au cœur de la tradition lyrique, particulièrement dans les ghazals de Hafez (XIVe siècle), maître de la poésie soufie. La rose, souvent la rose d’Ispahan (Rosa damascena), symbolise la beauté divine, inaccessible et parfaite. Le rossignol, avec son chant mélodieux, incarne l’âme humaine ou l’amant, brûlant d’un amour inassouvi pour cette beauté. Dans les vers de Hafez, comme dans son célèbre ghazal « L’Aube », le rossignol chante pour la rose à l’aube, dans un jardin où la brise et les pétales s’entrelacent.

Ce dialogue poétique transcende le charnel : la rose devient une métaphore de Dieu, et le rossignol, celle du fidèle en quête d’union spirituelle. Les jardins d’Ispahan, avec leurs chahar bâghs (jardins en quatre parties), servent de décor à cette poésie. La rose d’Ispahan, cultivée dans la région de Kashan, est plus qu’une fleur : elle est un emblème culturel, distillée en eau de rose pour les rituels et les parfums. Hafez utilise cette imagerie pour évoquer la fugacité de la vie et la permanence de la beauté divine. Le rossignol, dans son chant douloureux, exprime le paradoxe de l’amour : un désir ardent pour une rose qui reste indifférente. Pour en savoir plus sur ces jardins, explorez Jardins du Monde : « Les Jardins Persans : Oasis de la Rose d’Ispahan ».

Leconte de Lisle et « La Rose d’Ispahan »

Au XIXe siècle, Charles-Marie Leconte de Lisle, chef de file du Parnasse, s’empare du motif persan dans son poème « La Rose d’Ispahan », publié dans Poèmes barbares (1862). Fidèle à l’esthétique parnassienne, qui privilégie la forme rigoureuse et l’objectivité, Leconte de Lisle peint la rose d’Ispahan comme une figure sensuelle et intemporelle. Dans son poème, la rose, « reine des fleurs », s’épanouit dans un jardin oriental, sous le regard du rossignol, dont le chant « pleure d’amour ». Contrairement à Hafez, où la rose est une allégorie divine, Leconte de Lisle la décrit avec une précision presque plastique, célébrant sa beauté physique : « Ton calice d’or / Où perle la rosée ».

Pourtant, l’influence persane est évidente. Le rossignol, comme dans les ghazals, incarne un désir ardent, mais Leconte de Lisle y ajoute une touche tragique, typique du Parnasse, où la nature reste indifférente à la passion humaine. Ce poème reflète l’orientalisme du XIXe siècle, où les poètes français, fascinés par l’Asie, réinterprètent ses motifs. Leconte de Lisle s’inspire des traductions de poètes persans, disponibles à l’époque, pour tisser un pont entre l’Orient mystique et l’Occident contemplatif.

Ponts entre Orient et Occident

Le motif de la rose et du rossignol, bien qu’enraciné dans la poésie persane, trouve un écho universel dans l’œuvre de Leconte de Lisle. Chez Hafez, la rose d’Ispahan est une métaphore spirituelle, où l’amour du rossignol reflète la quête soufie de l’union divine. Chez Leconte de Lisle, la rose devient une célébration esthétique, où la forme et la sensualité priment, mais le rossignol conserve son rôle d’amant mélancolique.

Cette convergence illustre comment la rose d’Ispahan, cultivée dans les jardins persans et importée en Europe, devient un symbole transculturel. Les deux poètes partagent une fascination pour la beauté éphémère de la rose, reflet de la vie humaine. Hafez y voit une leçon spirituelle ; Leconte de Lisle, une perfection formelle. Ces visions se rencontrent dans l’image du rossignol, dont le chant unit les cultures à travers les siècles. Ce dialogue poétique montre comment une fleur peut transcender les frontières, reliant Ispahan à Paris.

Conclusion

La rose d’Ispahan et le rossignol, du gol o bolbol de Hafez à « La Rose d’Ispahan » de Leconte de Lisle, incarnent un dialogue poétique entre l’Orient et l’Occident. Dans les ghazals persans, la rose symbolise la beauté divine, et le rossignol, l’âme en quête d’absolu. Dans la poésie parnassienne, la rose devient une œuvre d’art, et le rossignol, un soupirant tragique. Ces visions, bien que distinctes, révèlent la puissance universelle de la rose d’Ispahan, fleur qui unit les cultures par ses pétales et son parfum.

L’histoire ne s’arrête pas à ce pétale…

Deux chemins s’offrent désormais à vous : l’un vers l’approfondissement de cette fleur en lisant notre article principal, l’autre vers l’élargissement de ce thème par l’approche d’autres fleurs.

Naviguez par thématique via l’onglet « Collection Florale », ou revenez au cœur de notre univers :

Fil d’ArianeÉchos du Jardin : Les Secrets de la Rose et du Rossignol

Quelle est la signification du rossignol dans le langage des fleurs ?

Le rossignol représente l’amant passionné et persévérant, tandis que la rose incarne la beauté parfaite mais souvent cruelle ou indifférente par son mutisme.

D’où vient la légende de la rose rouge et du rossignol ?

Elle puise ses racines dans la mystique soufie, où le chant mélancolique de l’oiseau contre l’épine de la rose symbolise l’aspiration de l’âme à s’unir au divin.

Comment ce motif est-il utilisé dans l’art décoratif ?

On le retrouve principalement dans l’enluminure persane, la céramique d’Iznik et les tapis de Tabriz, symbolisant souvent un paradis terrestre retrouvé.